皆さんこんにちは!

してっちです!!

今回は福岡方面にサビキ釣りに行って参りました!!!

結果は大勝利!!!

2人5時間で96匹と到着してからずっと入れ食い状態でした😃😃

釣った日のアジの刺身、アジのなめろう、アジの竜田揚げ、アジの天ぷらは

最高でした~~!!😀😀

三枚おろしにして出た中骨はカリカリに骨せんべいに

オススメですよ~

今がアジの最盛期です!!

皆さんもアジング、サビキ釣りに行かれてみてはいかがでしょうか!

読む釣り・知る釣り用

皆さんこんにちは!

してっちです!!

今回は福岡方面にサビキ釣りに行って参りました!!!

結果は大勝利!!!

2人5時間で96匹と到着してからずっと入れ食い状態でした😃😃

釣った日のアジの刺身、アジのなめろう、アジの竜田揚げ、アジの天ぷらは

最高でした~~!!😀😀

三枚おろしにして出た中骨はカリカリに骨せんべいに

オススメですよ~

今がアジの最盛期です!!

皆さんもアジング、サビキ釣りに行かれてみてはいかがでしょうか!

今回はショアジギングタックルについてです。ロッドの解説を中心に、リールやライン、ルアーの選び方や種類、組み合わせについてもご紹介しています。青物の釣り方で必要な情報はコレでバッチリ!ショアジギングタックルを揃えて人気の青物を釣りましょう。

※2025年11月6日更新

海の人気ルアーゲーム、ショアジギングのタックルをまとめてご紹介します。ロッドや、リールの選び方を中心に、各ロッドの特徴や組み合わせるリールの種類、基本的な仕掛けについて初心者にもわかりやすく解説しています。購入に向けて選び方を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

ショアジギングが人気の理由はショアから大型回遊魚が狙えるというところにあります。中でも人気の青物御三家と呼ばれるブリ・ヒラマサ・カンパチをはじめ、南方では人気のロウニンアジ(GT)やマグロといった、ドリームフィッシュを狙うこともできるロマン溢れる釣り方です。

ここからはショアジギングロッドの長さの選び方をご紹介します。基本的にショアジギングロッドは8フィート台の短いものから、10フィートを超える長いものまで様々です。釣り方でそれぞれに長所と短所があるので、自分の釣り方に合ったバランスの良い長さを選ぶことが重要です。

まずは10フィートを超えるロッドの基本的な長所と短所をご紹介します。表を見ていただくと分かるとおり、10フィート以上のロッドはルアーをより遠投することができます。その反面、ロッドが長い分ルアーの遠投にコツが必要だったり、狭い磯での取り回しが悪かったりと、初心者には操作が難しい部分もあります。

| 操作性 | 飛距離 | メタルジグ | プラグ | |

| 8フィート〜9フィート | ◎ | △ | ◎ | △ |

| 10フィート | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 10フィート以上 | △ | ◎ | △ | ◎ |

プラグが扱いやすい

飛距離や操作性の他に、10フィート以上のロッドはティップが繊細でプラグが扱い易い特性もあります。足場の高い堤防や磯では長いロッドが基本的に有利です。しかしメタルジグなどの重いルアーを遠投したり操作する際に、ティップの反発力が弱く疲れやすいので注意が必要です。

続いて8フィートから9フィート台のやや短いロッドの基本的な特徴を見てみましょう。先程解説した10フィート以上の長いロッドと正反対の特性になっています。8〜9フィートの短いロッドは操作性が良く初心者でも扱い易く人気ですが、ルアーの飛距離が出にくいというデメリットがあります。

| 操作性 | 飛距離 | メタルジグ | プラグ | |

| 8フィート〜9フィート | ◎ | △ | ◎ | △ |

| 10フィート | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 10フィート以上 | △ | ◎ | △ | ◎ |

メタルジグが扱いやすい

短いショアジギングロッドは竿全体が強めに作られているものが多く、そして操作性も良いためメタルジグは非常にしゃくりやすいです。プラグも足場が低いポジションであれば問題なく操作可能ですが、足場の高い堤防や磯、強風下においてはプラグの操作が少し難しくなります。

長いロッドは飛距離を出せるが、操作にコツがいる

短いロッドは扱いやすいが、飛距離が出にくい

初心者には9.6〜10フィートがおすすめ

80g以上のメタルジグを使って大型青物を狙うショアジギングでは、重いルアーを遠投できると同時に、大型の青物とファイトができる強さも必要とされます。そこでまずは、扱うメタルジグの重さごとに、それぞれの硬さをご紹介します。 表のようにショアジギングロッドの硬さはMH以上が必要とされます。比較的水深の浅い堤防などではMHで十分ですが、地磯や沖磯などの急流で水深の深いポイントでは重量級のルアーが必要ですので、H以上のロッドの硬さが必要になります。

| MH | H | HH(XH)以上 |

| 40〜80g | 80〜120g | 120g以上 |

キャストウエイトの注意点

各ロッドのキャストウエイトの表記は必ずしも最適とは限りません。例えば40〜90gまでのキャストウエイト表記の場合は、間をとって50〜80gが最も扱いやすい重量となる場合が多いため、購入前にキャストウエイトの表記を良く確認する必要があります。

続いて釣りたい魚のサイズに合わせたロッドの硬さの選び方をご紹介します。クラス表記と実際のロッドの硬さはメーカーによって様々なのであくまで目安として考えて欲しいのですが、初心者にはMH〜Hまでのロッドで十分対応できます。HHロッドは特大クラスの魚を狙うことができる反面、操作も難しくなるので初心者にはあまりおすすめできません。

| MH | H | HH(XH)以上 |

| 5kgまで | 5〜10kg | 10kg以上 |

最後に、堤防や磯などのフィールドによるロッドの硬さの選び方を紹介します。表は目安ではありますが、比較的水深が浅く、魚のサイズも中型までの堤防であれば扱い易く人気の高いMHがおすすめです。沖堤防〜沖磯では水深によるジグの重量、そしてそのエリアで釣れる魚を考慮して、H以上のロッドの硬さを選ぶ必要があります。

| MH | H | HH(XH)以上 |

| 堤防 | 沖堤防〜沖磯 | 離島 |

ここまで解説したように、ショアジギングロッドの選び方はなかなか複雑です。今回紹介した目安も全ての状況に当てはまるわけではないため、初心者の方は周辺エリアの釣り場や狙える魚のサイズなどに詳しい地元の釣具店でスタッフに相談してみるのが安心です。

使うメタルジグに合わせて硬さを選択

狙う魚に合わせて硬さを選択

%P_LINK%4969363301734

ショアジギングではメタルジグをしゃくったり、大型回遊魚とやりとりをする際など常にリールに負荷がかかり続けます。また、不意にリールが海水を被るシーンも多くリールに耐久性が必要です。リールの選び方は大きさやギア比など、選び方や組み合わせも複雑ですので詳しく解説します。

ショアジギングで最もスタンダードなリールの番手は8000番です。8000番はH以上のほとんどのロッドに合わせることができ、ベーシックなPE4号を300m巻ける点においてとても万能です。

| リール番手 | 使用ライン | ロッドクラス |

| 5000 | 1.8〜2.5号 | MH |

| 6000 | 2.5〜3号 | MH |

| 8000 | 3号〜4号 | H以上 |

| 10000以降 | 4号以上 | H以上 |

ショアジギングで使用するギア比は基本的に4種類です。パワーギア、ノーマルギア、ハイギア、エクストラハイギアの4種類に分類されます。中でも最も人気で基本となるギア比はハイギアですが、それぞれのギア比の特徴や使い分けを表で解説します。

| ギア比 | メリット | デメリット | メタルジグ | プラグ |

| パワーギア(PG) | 最も巻き上げパワーが強い。アクション時、ファイト時共に負担が軽くなる。 | ハンドル1回転あたりのライン回収量が最も少ない。 | ○ | △ |

| ノーマルギア | PGの次に巻き上げパワーが強く、軽く巻くことができる。 | HGと比較して、ハンドル1回転あたりのライン回収量が少ない。 | ○ | △ |

| ハイギア(HG) | 巻き上げパワーとライン回収量のバランスが良く、様々なシーンで使いやすい。 | PG、ノーマルギアと比較してハンドルの回転が重い。 | ○ | ○ |

| エクストラハイギア(XG) | ハンドル1回転あたりのライン回収量が最も多く、素早く糸ふけを回収することができる。 | 他のギア比と比較して、圧倒的にハンドルの巻きが重い。 | △ | ○ |

ハイギアとパワーギアの使い分け

パワーギア系は巻き上げパワーが強く、オフショアジギングで特に効果を発揮します。その反面、遠投してルアーを動かすショアジギングでは、糸ふけの回収時など素早さが求められるシーンも多く、基本的にはハイギア系を選ぶアングラーが多いです。

おすすめのギア比

表を見るとわかるように、ギア比にはそれぞれ長所と短所があります。ショアジギングをこれから始める初心者におすすめのギア比はズバリ「ハイギア(HG)」です。ハイギアは1回転あたりのライン回収量も多く、釣り方によらず万能に使えます。

番手は8000番を基準に選ぶ

初心者にはHG(ハイギア)がおすすめ

%P_LINK%4969363043658

続いては基本的なメタルジグの種類を見てみます。重量やカラー、素材や形など様々なものがあるメタルジグの特徴をチェックしてみましょう。また今回はこれから初める方にも使いやすいものも紹介します。何を選ぶか迷った時には是非参考にしてみてください。

ショアジギングで使用するメタルジグは80g以上がメインです。ショアジギングで狙う大型回遊魚は、潮の流れがよく、ある程度の水深があるエリアに潜んでいるため、重量級のメタルジグでなければボトムまで沈めることができません。 この表はあくまで目安です。エリアによって使う重量は大きく異なりますが、沖磯などのより大型の回遊魚が狙えるポイントでは重いメタルジグを使用することが多いです。

| 重量 | おすすめの釣り場 |

| 60〜80g | 沖堤防、地磯 |

| 100g以上 | 沖磯 |

重量選びのポイント

メタルジグの重量は重すぎても軽すぎてもいけません。軽すぎるとボトムが取れませんし、重すぎると早く着底してしまい魚にアピールできないからです。初めてのポイントで、流れや水深がはっきりしない時には、重量の選択肢をいくつか用意しておくと安心です。

メタルジグの素材は主に鉛、鉄、タングステンが存在します。これらの素材はそれぞれ異なる特徴を持っており、使い分けることで青物の釣果を伸ばすことができるのです。 表のようにメタルジグの素材による違いを理解しておくだけで、釣れない状況を打破することも可能になってきますので、是非覚えておいてください。

| 素材 | 特徴 |

| 鉛 | 一般的なメタルジグ。大量生産に向いた素材で、比較的安価に買い求めることができる。 |

| 鉄 | 鉛と比較して比重が軽くゆっくり沈むため、早い動きに反応しない低活性の青物に対して有効。 |

| タングステン | 鉛と比較して比重が重く、同じ重さでも小さく作ることができる。ベイトは小さいが、重いジグが必要な際に有効。 |

メタルジグのアクションに最も影響が出るのが、本体の形状です。様々な形状がありますが、今回は代表的な3つのタイプをアクションと合わせてご紹介します。 表のようにメタルジグの形状によってしゃくった時やフォール中のアクションが全く異なります。好活性時はスリムタイプで大きくアピールをして誘い、食いが悪い際にはスロータイプでゆっくり誘うなど、状況に合わせた使い分けが重要です。

| 形状 | 特徴 |

| スリムタイプ | 潮流の影響を受けにくく、素早くフォールさせることが可能。大きなスライドアクションでハイアピール。 |

| 標準タイプ | よく見る一般的なメタルジグの形状。ワンピッチジャークやジャカ巻きなど様々なアクションに対応。 |

| スロータイプ | オーバル形状でゆっくりと沈む。ひらひらとしたフォールアクションで誘うことが可能。 |

最後にメタルジグのカラーについてです。どの色が絶対に釣れるということはありませんが、青物系はグロー系に反応がよく、特にマズメ・日中問わず使うことのできる「ゼブラグロー」カラーは外せません。他にも定番のブルピンやシルバー系のカラーも揃えておくと便利です。

ジグの重量は使うフィールドによって選択

素材にも注目 アクションによって形状を選択

ベーシックなカラーをベースに揃える

%P_LINK%4953873331428

%P_LINK%4969363138057

ショアジギングでは、飛距離と感度に優れるPEラインがおすすめです。特に大型の青物を狙うショアジギングでは、魚とのやり取りの最中に海中の岩にラインが擦れて切られることのないよう太めの仕掛けを使うことが多いです。 このように地磯や沖磯で使用するPEラインの号数はこれと決まっているわけではありません。堤防でのショアジギングでは飛距離を優先してやや細めのPEラインを使うことが多いですが、磯場では4号を基本に状況や狙う魚のサイズに合わせてPEラインの太さの調整を行います。

| PEラインの号数 | 釣り場 |

| 2号〜2.5号 | 堤防・沖堤防 |

| 3号〜8号 | 地磯・沖磯 |

ショアジギングでは道糸をPEライン、リーダーには太めのフロロカーボンを使用します。これは主に、ファイト中のラインブレイクを防ぐためです。

リーダーの長さは、堤防などであれば1~1.5m前後、磯などの擦られて切られるリスクが高い場所では3m以上取る場合もあります。

| ショックリーダーの強さ | 釣り場 |

| 30〜60lb | 堤防・沖堤防 |

| 60〜120lb | 地磯・沖磯 |

ラインの選び方のまとめ

PEラインは2号以上を選択

リーダーは60lb以上を選択

%P_LINK%4996774274869

%P_LINK%4582550710876

%P_LINK%4562398222588

%P_LINK%4562398222618

最後にショアジギングで欠かせない道具をご紹介します。ランディングネットは玉網ともいいます。足場の高い堤防や岩場から重量のある魚を引き上げる際に便利です。ランディング時のロッド破損も良くあるので、初めての方は極力ランディングツールを使って魚を引き上げます。

%P_LINK%4996774059961

%P_LINK%4996774111577

これはスプリットリングを開けたり、魚の口からフックを外す際に使用するペンチのような道具です。ショアジギングではアシストフックの針先が鈍ることが良くあるため、こまめなフックチェンジが必要。フックチェンジを素早く行うためにも、プライヤーは必須アイテムです。

%P_LINK%4996774274913

%P_LINK%4996774331968

青物を釣りあげたあと、魚の口からルアーのフックを外す際に役立ちます。素手で魚を抑えてフックを外そうとすると、魚が暴れてフックが手に刺さってしまうことも良くあります。安全に魚をホールドしておくためにフィッシュグリップも必須のアイテムです。

%P_LINK%4996774332569

100g前後の重量のあるメタルジグをキャストする際には、キャスティンググローブやフィンガーグローブが便利です。キャスト時に人差し指を怪我してしまう恐れがあるため、その予防として効果的です。また、磯でのショアジギングの場合は不意の転倒時などに手を守るため、フルフィンガーのグローブを着用しましょう。

%P_LINK%4996774149709

ショアジギングは初心者でも様々な種類の魚を狙うことができる人気のルアーゲームです。初めてでも釣り方と必要な仕掛けの組み合わせをしっかり理解しておけば誰でも簡単に初めることができるので、初心者の方もぜひチャレンジしてみてください。

「シーバス釣りは難しい」と感じる初心者は多いと思います。特に堤防五目釣りなど、エサ釣りに特化した釣り方をしていた方は敷居が高く感じる傾向があるようです。しかし心配はいりません。実はシーバスの釣り方はそんなに難しくありません。ポイントを押さえたルアー釣りを解説!

一年を通してどこかの沿岸で顔を出すシーバス。釣り初心者でも比較的簡単にその魚体を拝むことができる魚ですが、反面ベテランでも釣果にバラツキの生まれる魚でもあります。

釣れる人と釣れない人の違いはどこにあるのでしょう。今回は陸っぱりからのルアー釣りのやり方を中心に、シーバスの狙い方とコツを5ポイント紹介いたします。

今まで釣れなかった人は釣れる人へとぜひ転身して下さい。

※タックルに関してはシーバス用のものを所有している前提で進めていきます。

シーバスを狙うのならば、まずは時間を惜しまずフィールドを開拓していく必要があります。また同じフィールドでも狙いどころを変えながらこまめにランガンで探りを入れましょう。釣れない人は同じところで「粘る」をよしとしている人が多いようです。

陸っぱりのシーバスフィッシングは3m前後のシーバスロッドを常に振り回すことから、一つの釣り座に入れる人数が制限されます。「ここが一杯ならあっちで」と臨機応変に立ち回れるように何か所かの釣り座を頭の中に確保しておきましょう。

また狙い方によっては遠投などが必要になることの多い釣りですから、当然「風向き」に影響される釣りでもあります。複数の釣り場がインプットされていればサッと風裏に逃げることも自在です。選択肢の中にサーフ・地磯・堤防・河口など、特色の違う釣り場が入っていれば完璧です。

シーバスに限らず正確で重要度の高い情報をいち早くゲットできるのは今も昔も「釣り場近くの釣り具屋さん」と相場が決まっています。自分の釣りフィールド近辺の釣り具屋さんは釣り場選択の最重要情報源です。何も購入しなくても全然大丈夫ですから、釣り座に入る前には必ず釣り具屋さんに顔を出して店員さんに話を聞きましょう。初めてのお店でもかまいません。思わぬ有力情報をゲットできるかもしれません。

また最近ではインターネットの普及とともに釣り場情報も昔より簡単にゲットできるようになりました。もちろんリアルタイムの情報ばかりではありませんが、一つの指針にするには充分な情報量があります。釣りに向かう前にまずは調べてみましょう。

釣果・時期・仕掛け・テトラポッド位置など実釣情報

常夜灯の有無・駐車場の有無・トイレの有無など釣り場情報

釣り具屋さんの有無・コンビニの有無など周辺情報

シーバスに限らず、魚がなかなか釣れないと口にする人は「さて、ご飯も食べ終わったし、ちょっと釣りに行ってみるか」や、「休みがこの日しかないからこの日に釣りに行こう」など、行き当たりばったりのことが多いようです。釣行予定はキッチリとたてましょう。

スズキの仲間は潮の動いている時に捕食活動をすることの多い魚です。一般的に上げ潮に乗って沿岸に近づき小魚を捕食し、下げ潮に乗って沖に出ると考えられています。またヒラスズキに至っては「荒磯の王者」などと呼ばれるほど潮の動きの速い場所を好みます。ですから初心者の第一の狙いはズバリ「満潮(潮止まり)までの上げ潮」となります。

次に大事なのが「潮回り」になります。大潮や小潮という言葉を聞いたことがあると思いますが、大雑把に小潮は干満の差があまりなく、大潮は干満の差が激しいといえます。潮は約6時間サイクルで上げたり下げたりしています。大潮ですとその6時間の間にプラスマイナス2mも潮が動くので、当然潮の動きは早く激しくなります。つまり次のポイントは「大潮の上げ潮」となります。

さて、釣り場所と潮回りの情報が手に入ったら次は「時合(じあい)」についてです。どんな魚にも必死に捕食する時間(時合)があります。その代表が「マヅメ」です。一般的に太陽と水平線の間の詰まる時間(間詰め)を言い、日の出の前後1時間ほどと日の入りの前後1時間ほどを指します。この時間は人間でも朝ごはんと夕ごはんを食べる時間にあたり、お魚もお腹を空かす時間のようですね。

すべての条件が揃った時に、海面が爆発するような捕食音(ボイル)が頻発し始めると大チャンスです。そのタイミングを逃さずルアーを投げ倒しましょう。

釣り具屋さんでゲット!

インターネットでダウンロード!

ポイントのアプリをダウンロード!

シーバスは比較的通年狙える魚ではありますが、特に釣りやすいシーズンは「春」と「秋」です。

春は、産卵のために「バチ」と総称されるゴカイの仲間が海底からたくさん出てきます。(この現象を「バチ抜け」と呼びます)

ふわふわと水面付近を漂うバチは簡単に捕食できるため、シーバスの格好の餌となります。

バチに似せた細長いシルエットの、水面付近をまっすぐ泳ぐルアーをゆっくり巻くだけで、比較的簡単にシーバスを釣ることができます。

春のバチ抜けシーズンに釣り上げたシーバス。

サイズはなかなか選べないが、キャスト精度や飛距離、難しい動作がほとんど必要ないため、比較的簡単にシーバスを釣ることができる。

秋は、シーバスが冬の産卵期に向けて、体力を付けるために積極的にエサを食べるようになり、シーバスのハイシーズンと言われています。

数も釣れてサイズも出る絶好のチャンスです。

ベイトフィッシュ(エサとなる魚)も豊富なため、様々な場所・タイミングで、様々なルアーでシーバスを狙うことができます。

ルアーは何でもかんでも沢山持って行く必要はありませんが、時と場所に応じたものは用意して行く必要があります。また、時合によってローテーションを頻繁にし、常にベストなルアー選択をするよう心がけましょう。

選択肢が多いほど攻略できるパターンも増えますし、ロストなど緊急時の保険にもなります。車で釣行の場合には、トランクにタックルボックスを入れておき、ベース基地のように持ち歩く一軍ルアーとの入れ替えが出来ると釣れる可能性もぐっと上がりそうですね。

ルアーローテーションは、サイズ・カラー・レンジ・波動など色々な可能性を試すための釣人の武器なので、惜しみなく使えるように事前に準備しておきましょう!

ミノーはシーバスを狙うなら必ずタックルボックスに入れておきたいルアーの一つです。その昔「東京湾爆釣ルアー」として名を馳せたレッドヘッドは今も定番で人気のあるルアーです。魚の形そのものを模したルアーで、おおまかにタイプは3つ。

リトリーブ(リールを巻いてルアーを引くこと)をやめると浮き上がってくる「フローティング(F)タイプ」は、水深の浅い磯や河口などの場所や水面で捕食をしているシーバスを狙います。リトリーブをやめても浮力で水面までは動き続けるので、そこでシーバスが口を使うこともあります。軽くできているものが多いので飛距離はそれなりです。

リトリーブをやめると中層にとどまる「サスペンド(SP)タイプ」は、ロッドアクションを付けたあと一瞬その場で静止する(ポーズ)ことでシーバスに口を使わせるタイミングを作ることが容易なルアーです。フローティングタイプに比べると若干重く作られているので、多少飛距離も延びます。

リトリーブをやめると沈んで行く「シンキング(S)タイプ」は水深のある釣り場で力を発揮するルアーです。活性が鈍って深場で休んでいるシーバスなどにも有効ですが、常に根掛かりの危険性はあります。重く作られていることで飛距離が出ますので、フックを付けずに遠投ズル曳きで海底の様子をリサーチするのにも向いています。リトリーブ速度によって海底から水面までカバーできるので、守備範囲は一番広いルアーであるといえます。

|

ミノータイプ |

メリット |

デメリット |

備考 |

|

フローティング(F) |

動きが良い 根掛かりしずらい |

飛距離が出ない 横風に弱い |

動きは良いが、軽いが故のライントラブルもあり |

|

サスペンド(SP) |

中層のサーチに抜群の威力 |

実際には完全ステイは難しく、経験が必要 |

使いこなせれば河口でのドリフト釣法などに威力を発揮 |

|

シンキング(S) |

飛距離が出る アタリがダイレクト |

スローリトリーブでアクションが付けにくい |

オールマイティーに使える |

金属製の板をベイトに見立てて作られるジグは、その重さから遠投をしてシーバスを狙うのにも適しています。標準的なシーバスロッドであれば10~30gほどのメタルジグがメインのセッティングになります。

青物などのライトショアジギングゲームなどでも活躍するメタルジグ。堤防や地磯でのシーバスゲームでは、特に遠投が必要な時に頼りになります。魚が沖で湧く「ナブラ」と呼ばれる現象が起こった時などは100mくらいの遠投が必要になることがあります。100mというと桁違いな感じですが、実は初心者でも何度かの練習次第ですぐにコツを覚え、クリアできる距離なのです。

バイブレーションといえば、その昔はプラスチックミノーの仲間でしたが、最近ではメタルジグの仲間入りをしています。お尻をブルブルと震わせながら泳がせるために重量がヘッド寄りになっていることと、体全体をフィンタイプにしていることから空気抵抗が強く飛距離はメタルジグにはかないませんが、実釣実績は抜群です。使い方も難しくないので、必ず1個は持っておきたいルアーの一つですね。水中でのアピール力が強いのが特徴です。

|

ジグタイプ |

特徴 |

|

オーソドックスタイプメタルジグ |

圧倒的な飛距離とレンジキープのしやすさ、沈降速度の速さから見切られにくい。比較的安価。 |

|

バイブレーションタイプメタルジグ |

プラ素材のものより飛距離が出る。タダ巻きで充分アピールするが、反面魚がスレるのも早い。比較的高価。 |

シーバスを狙うにあたり、ぜひタックルボックスに1セット入れてもらいたいのが「ワーム」と「ジグヘッド」です。基本は押さえているのに釣れない…。原因は腕だけの問題では無い場合があります。例えば、その日のシーバスがハードプラグの動きを気に入らないこともあるでしょう。そんな時に、よりソフトでナチュラルなベイトの動きを再現できるワームは強い武器になります。

また、浅い地磯や水深の無い河口などでのシーバスフィッシングでは根掛かりも多くあります。高価なプラグを投げるたびにロスト、なども当然考えられます。上向きのシングルフックがデフォルトのジグヘッドはもともと根掛かりがしにくい造りですし、ハードプラグに比べて安価で買えます。これだけで釣行されている方もいるくらいです。

根掛かり防止!

スレたシーバスの警戒心を解く!

お財布に優しい!

誰でもルアーを始めたばかりの頃はロッドアクションに悩みます。魚が食いつくタナ(水深)や海底の様子を探ったりもなかなかできないものです。まずは基本のロッドアクションを覚え、最初の一匹を釣り上げましょう。「釣れた」ではなく「釣った」という自覚が自信になります。

さて、場所と道具が揃ったらいよいよシーバスを狙いに行くのですが、もう一つ大事な条件があります。そう、ルアーを動かすテクニックです。今回は地磯や堤防からのテクニックの他に汽水域に現れるシーバスをゲットするための河口でのテクニックもあわせて紹介いたします。

シーバスフィッシングでまず覚えなければならないのがピッチとジャークです。初心者の方は、ピッチはリールを巻く事、ジャークはロッドをあおることと覚えておけば良いでしょう。「ジャークでルアーを動かし、ピッチで糸ふけを取る」感覚です。

タックル全体の仕掛けバランスにもよりますが、テクニック的にはまず「ワンピッチ・ワンジャーク」を覚えましょう。ロッドを1度しゃくったらリールを1回転させるこの釣法が基本になりますが、「リールの1回転が約70㎝から90㎝ほどラインを回収する」ことを念頭に置き、ロングジャークやショートジャークにピッチの回転数を対応させましょう。

ジャークをしたあとピッチせずにフリーフォールで何秒か沈ませる「リフト&フォール」のテクニックも合わせて練習すれば多くの釣り場で通用するようになります。

最後まで慎重にリーリングしよう!

足元まで引いたらすぐにピックアップしない!

竿先を海面に近づけ、大きく8の字を描くようにしてルアーを泳がせる!

これは真水が好きなシーバスが河口から汽水域のある川の中流域まで入ってくる場所で特に威力を発揮するテクニックです。もちろん流れのある海での釣行でも使えるテクニックですので、覚えておくと良いでしょう。

クロス釣法は流れに対してどの角度でルアーを投げるのかで呼び方が変わります。流れに直角にルアーを投げる「クロス」に対して上流に向かって投げるのを「アップクロス」、下流に投げることを「ダウンクロス」と呼びます。

どこを狙って投げても当然ルアーは自分の足元に帰ってくるわけですから、違いはルアーの「通り道」と「スピード」ということになります。河川など魚の居付いている場所がある程度限定される(橋脚下など)フィールドではそこを通して魚を釣ります。

魚は通常川上に頭を向け捕食対象を待っているため、橋脚下などの魚溜まりを狙う時はどのクロスの方法でも「上流から」流して行くのが正解です。自然に流速に乗せてドリフト(テンションを掛けずに流す)させても良いくらいです。そして、魚の居そうな場所でブレーキを掛けるようリーリングします。このルアーの動きがU字を描くことから、「U字メソッド」と呼びます。ルアーが方向を変えた瞬間に食わせるテクニックです。

※もちろん魚の後方から魚を追い越して口を使わせる方法もありますが、これはほとんどがダウンクロスになります。流速によっては狙いのポイントを泳がせられないことが多いので気を付けましょう。

ラインは張らない!(ルアーを手元で感じない程度)

明から暗に流す!(橋脚下やストラクチャーの中まで)

暗から明にUターン!(明るいところへ逃げるベイトを意識)

ラインメンディングはこまめに!

さて、最後はシーバス(スズキ)の習性についてです。ポイント④まではこちら側からの考え方でしたので、相手をもう少し研究してみましょう。「敵を知り己を知れば百戦危うからず」です。

シーバスに限らずフィッシュイーターをルアーで狙う場合、その時捕食されているベイトにルアーを合わせる「マッチザベイト」を意識しましょう。足元の海中にイワシが群れている、小アジが群れているなど、その時シーバスが捕食しているであろうベイトにルアーの「色」「形」「大きさ」を合わせたチョイスをしましょう。間違ったチョイスは見切られる原因になりかねません。

関東から中部あたりで良く聞く釣り方に「コノシロパターン」というものがあります。これは2つの考え方・やり方があり、大群でコノシロ(15㎝以上で中には20㎝を越えるものも)が接岸してくる秋から冬にかけてコノシロに付いているシーバスをコノシロのようなルアーで狙うやりかたと、コノシロの大群の下や回りをルアーで探ることで食い気の立っているシーバスを釣る狙い方です。どちらも正解ですので、コノシロの季節にはぜひ試してみてください。

※コノシロルアーは大型のものが多く、タックルもそれなりに強力なものが必要になります。見切られることも多いですが、ヒットすれば大物の可能性が高い釣りです。

シーバスはフィッシュイーターの中ではエサの捕獲がヘタな部類です。それが原因なのかは分かりませんが、昼間の明るい時間より夜に活動が活発になります。朝マズメ、夕マズメを積極的に狙っていきましょう。まずは常夜灯のある釣りやすい場所などで腕を磨くのがおすすめです。

シーバスを始めたばかりの頃は「シーバスって本当にルアーで釣れるの?」と疑心暗鬼になったものです。しかし、釣れない理由を補正していくことで確実に釣れる魚になりました。

ぜひみなさんも自分なりの「釣れない原因」を探り、会心の一本を手にして下さい。

| 【日付】 | 2025/10/25 |

| 【釣人】 | ゆうと君様 |

| 【釣魚】 | ハゼ |

| 【サイズ】 | 18cm |

| 【釣場】 | 鳥取近郊 |

| 【釣り方】 | ちょい投げ |

| ゆうと君!70匹も釣りました!おめでとう!

チャレンジフィッシングコンプリートまであと少し!頑張ってね!

|

お持ち込みありがとう御座います!

短時間で70匹の釣果は流石の一言です👏👏

サイズも良し!コンディションも良し!美味しそうですね!!

またのお持ち込みお待ちしております!!

| 【日付】 | 2025/09/27 |

| 【釣人】 | たく君様 |

| 【釣魚】 | カニ・アジ・サンバソウ・ヒイラギ |

| 【サイズ】 | 12cm |

| 【釣場】 | 鳥取港 |

| 【釣り方】 | サビキ |

お持ち込みありがとうございます!

カニの登場に大興奮!!楽しそう~😍😍

アジも大漁!夜ご飯が楽しみだねー!!

またのお持ち込みお待ちしております!!

| 【日付】 | 2025/09/27 |

| 【釣人】 | のんちゃん様 |

| 【釣魚】 | アオリイカ |

| 【サイズ】 | 胴寸20cm 300g |

| 【釣場】 | 鳥取 賀露港 |

| 【釣り方】 | エギング |

お持ち込みありがとうございます!!

のんちゃん 初アオリイカGETおめでとう🎶😁😋

ゴミかと思ったら、イカだった~ ナイスファイト😝😝

チャレンジフィッシングご参加ありがとうございます!

また、どんどんお持ち込み下さい!

お待ちしています。

今回はエギングでなかなかイカが釣れない方へ、釣れない理由と解決方法、釣り方のコツをまとめてご紹介します。エギングは使う仕掛け、そしてターゲットが魚ではないという点が他の釣りと大きく異なります。エギング特有の釣れない理由を知って、ステップアップを目指しましょう。

今回はエギング初心者の方向けに、釣れない理由になりやすいポイントと、原因の解決方法をご紹介します。

狙うターゲットのアオリイカ、そしてルアーであるエギは、他の釣りと比べて独自性が高く、イメージをつかむのが難しいという初心者の方が多いです。

釣れないと諦める前に、ぜひ今回ご紹介する原因と対策で一工夫してみてください。

まずは釣れない人が陥りやすい5つのパターンと、原因の分析、解決方法をまとめて解説します。

初めての1匹を手にするために必要な初心者向けの内容なので、エギングを始めたばかりの方も、ぜひ参考にしてみてください。

シャクリやタックルなど一歩踏み込んだ内容でなくても、スランプを脱出するきっかけになります。

初めての釣りにエギングを選んだ方にとって、最も釣れない理由になりやすい、アオリイカの生態的な特徴です。

1kgを超えて巨大化するアオリイカですが、寿命は約1年、長くても1年半という1年サイクルの年魚で、このサイクルの中には、産卵の季節やエギで釣れない幼生の季節も含まれています。

水温低下が苦手な生き物なので、寒い季節は水温が安定する深場へ移動する点も要チェックです。

すべてのアオリイカが同時に産卵したり、寿命を終えたりすることはありませんが、季節の移り変わりにシビアなターゲットだということをチェックしておきましょう。

春夏秋冬のエギングをそれぞれご紹介します。

釣れる季節と言われている春、秋が釣りやすいのは間違いありませんが、その年の水温変化の状況で、アオリイカの成長段階や接岸状況も変化する点は要チェックです。

地域によっても水温の変化に差があるので、開始時期が気になる時は気象予報サイトなどで、地域の水温状況をチェックしてみましょう。

シーズンイン直後はフレッシュなイカが多く、シーズン中であっても、回遊状況や釣り人によるプレッシャーによって、釣れる日釣れない日を繰り返します。

春は親イカの季節

春は産卵を意識した親イカサイズのアオリイカが増える季節です。

産卵場所である海藻地帯を中心に、流れに乗ってエサのいる場所を探しています。

成熟したイカが多く、不自然な動きをするエギを見切るイカが多いです。

全国で釣れ始めるのは4月頃からで、5月と6月に春のエギングシーズン本番を迎えます。

夏はアオリイカの数が減る季節

夏は産卵後、寿命を迎えるイカが増える季節です。

初めての1匹を目指すには不向きですが、特別大きなサイズが出やすい季節と言えます。

地域によっては真夏まで狙えますが、7月いっぱいという地域が多く、基本的には卵~幼生のオフシーズンというイメージです。

秋は子イカの季節

秋は成長して釣れるサイズになった子イカが増える季節です。

この時期のアオリイカは好奇心旺盛で、エギに対する反応もよく、初めての1匹を目指すのに最適な季節と言えます。

大型のイカはほとんどいない時期なので、釣れるサイズに合わせて、3号など小さめのエギを使うのがポイントです。

冬は深場へ移動する季節

冬はアオリイカが水温低下を嫌って、深場へ移動する季節です。

目安となる水温は16℃程度で、水温低下とともに岸付近からアオリイカの数が減っていきます。岸から深い場所まで届く釣り場であればチャンスがあります。

この季節についても地域差はありますが、基本的にはオフシーズンとイメージしておきましょう。

春に向けて、水温16℃を越える日が増えてくると、大きくなったアオリイカが岸付近に増えてきます。

| 季節 | アオリイカの成長段階 | エギングシーズン |

| 春 | 親イカ~産卵 | ◎4月からスタート、本番は5月頃から |

| 夏 | 産卵~親イカor卵 | 産卵後のイカが増える |

| 秋 | 卵~子イカ | ◎9月からスタート、10月頃から釣れるサイズが増える |

| 冬 | 深場へ移動 | 水温の低下とともに深場へ向かうイカが増える |

底付近を好むイカが多い春の釣りや、ルアー釣り初心者の方が釣れない理由に多いのが、底を攻め切れていないケースです。

エギは他のルアーに比べると特別沈下速度が遅く、ノーマルタイプの3.5号で1m沈むのに3秒から5秒程度かかります。

キャスト後に着底を確認する、ここまではしっかりする方が多いですが、アクション後のフォール時間が短く、シャクってフォールさせて、と繰り返すうちに、どんどんエギが上にあがってくる方が多いです。

底付近を攻めているイメージを持っていても、実際はエギが沈むスピードが遅くて、ずっと中層を釣ってしまっているというケースは、イカが釣れない大きな原因になります。

日中の釣りならラインである程度判断できますが、夜釣りでしっかり底を攻め切るにはある程度の経験が必要です。

風の強さや海の潮位、潮の流れ方など、エギの沈み方は釣り場や当日の状況によって大きく変化します。

初心者の方が感覚でアジャストしていくのは難しいので、いきなり釣りを始めるのではなく、1投目、2投目は状況の確認として、アクションごとにしっかり着底を確認しながら釣る釣り方がおすすめです。

キャスト後と同じように、海中に向かうラインが止まったら、着底の合図になります。

着水から着底までと、アクション後着底までにかかる時間をカウントしておけば、中層より上を釣っている時間はかなり減るはずです。

エギは着底中の止めも十分な誘いになると考えるのもおすすめです。

シャクって動かしていないと釣れないとは考えず、フォールと着底をじっくり見せる釣り方も有効だとイメージしながら釣ると、フォールを待てなかったり、動かしたくなる時間を短くしたりできます。

エギングはフォール中のアタリが一番多い釣りです。焦らずエギを見せる釣り方で、釣果アップを目指してください。

これもアオリイカ釣り特有の釣れない理由です。魚が相手であればコツッときたり、竿先が曲がって揺れたりしますが、アオリイカのアタリはラインが引き込まれる、止まるなどのわずかな違和感が発生する程度です。

ラインがたるみすぎていると、沖側のたるみが真っすぐになるだけでアタリが分からない原因になります。

また、風や波によるラインの動き、着底によるラインの停止と見分けがつきにくいのも、初心者が苦戦を強いられる要因です。

ラインが動くアタリをアタリだと認識した経験があれば、違和感の察知やアワセはどんどんスムーズになります。

一回目の認識がネックになる部分なので、日中の釣りでラインをよく見て、怪しい動きになるべくアワセを入れるように練習をしてみましょう。

波や風にアワセを入れることがあっても、大した問題ではありません。

また、ラインを見やすい色にしたり、マーカーが入ったラインを使うことで、ラインの動きを見やすくする方法もあります。

フォール中は穂先を海面に近づけて、ラインが風の影響をなるべく受けないように、海面や海中を漂っている状態を目指してみましょう。

同じ釣り場に同じポイント、同じエギで同じアクションとワンパターンになってしまうのも、釣れない人が陥りがちな釣り方です。

エギングは惜しいアタリや他の魚からのアタリが少なく、釣れない時間が続くと集中力を持続させるのが難しい釣りですが、色や動きで反応が変わったり、スレてエギを見切ったりと、ワンパターンな展開は避けるべき釣りでもあります。

どんなパターンが釣れる釣りなのか、経験が少ない初心者の方は釣り方の引き出しがまだ少ない段階ではありますが、できる対策はたくさんあります。

初心者の方でもすぐに実践できるワンパターン対策として、ランガン戦略とローテーション戦略があります。

ランガンというのは、どんどん歩き回って自分から魚を探す釣りのスタイルのことです。(移動しては撃つ という意味の「Run & Gun」の略称)

やり方は極めてシンプルで、同じ場所に投げ続けないように移動し続けるだけで実践できます。

特に春のイカは違和感を抱くとスレるので、1投目を大切にすることと、3投ほどしたら見切ってスレていないイカを探す方向に切り替えるというのがおすすめです。

ローテーションもやり方は簡単で、エギの種類やカラーを交換するだけです。

近年は色の違いだけでなく、形状やパーツに工夫を凝らしたエギも多数展開されています。ぜひ店頭でスタッフにご相談ください。

エギは沈降速度がゆっくり、つまり比重が小さく、そもそも飛ばないタイプのルアーですが、エギングで飛距離を出すことは、スレていないイカを見つけることに繋がります。

また、イカが流れについていたり、藻場が遠いポイントでは、飛距離は最も重要な要素と言っても過言ではありません。

よく飛ぶ投げ方を習得する、あるいはよく飛ぶ設計のエギを使うことで、飛距離を稼ぎましょう。

1つ目のコツは垂らしの調整です。

「垂らし」とは、投げる時に穂先からどの程度ラインを出しておくか、という意味の言葉で、エギングにおいては1~1.5m程度が目安です。

(長いロッドほど、垂らしを長く取る必要があります。)

垂らしが短いと、竿先にしかエギの重さが乗らず、竿全体のパワーを使えないので飛距離が出ません。また、短すぎる垂らしは折れの原因にもなります。

垂らしをある程度長くすることで、竿が太い部分までしっかり曲がり込み、大きな反発力を生み出せます。また、遠心力が大きくなるぶん初速が速くなります。

2つ目のコツは振りを大きくすることです。

これも遠心力を上手に利用するためのテクニックで、肘と手首だけで投げるよりも、肩が入るところまで振りかぶってから振るほうが飛距離が出せます。

疲れてくると小さなキャストになりがちですが、一息入れて大きくロッドを振りましょう。

メーカーの技術は日々進化しており、様々な創意工夫によって飛距離の出やすいエギが開発されています。

キャストの上達はもちろん重要ですが、「そもそもよく飛ぶエギを使う」というのは誰でもすぐに実践可能で確実に効果が出る、飛距離を伸ばすための戦略です。

%P_LINK%4940764561361

%P_LINK%4940764571445

エギングでよく登場するキーワードに「墨跡」があります。

これは釣られたアオリイカが吐いた墨の跡のことで、生育状況のよい藻場、餌となる小魚の回遊など、イカにとって魅力的なエリアには複数のアオリイカが群れで接岸することから、「釣れている場所はよく釣れる可能性が高い」という意味で重要視されている言葉です。

シーズン中であっても釣れる場所、釣れない場所があり、釣れる場所は数も出やすいのがエギングです。

フレッシュな釣果情報をチェックして、今釣れる状況のよいエリアへ釣りに出かけましょう。

釣具のポイントでは、Google mapの場所情報付きで各店が釣り場情報をアップしています。

ただ、実は情報がまだ少ない時期・場所こそが狙い目だったりもします。

他の釣人が入っていないポイントであれば、スレていないイカがいるかもしれません。このような場所を探すときに重要なのは、「潮流」と「藻場」です。

潮の流れがある程度なければエサとなる小魚も入ってこないため可能性は低くなります。

また、アオリイカが好む藻はホンダワラやアマモです。

初めての場所でも、エギをシャクってみてこれらの藻がカンナに引っ掛かってきたら期待が膨らみます。

少し粘って丁寧に攻めてみてもいいかもしれません。

釣れ始める時期だけでなく、「今釣れる」が分かるのがエギングでは非常に重要です。

気になるエリアや釣れる釣り方の情報も、ぜひ店頭でスタッフにお尋ねください。

いろいろな釣り方を試してもうまくいかない時のために、エギング奥の手もご紹介します。1つ目にご紹介するのはボトムステイ&ズル引きです。

ボトムステイは着底後、すぐにシャクらずエギを海底で放置するテクニックで、エギはラインや流れを受けて海底でユラユラと揺れます。

やり方はアタリに反応できる程度のラインのたるみを作って、1分~5分放置するだけ。

この釣り方は根掛かりの原因になる可能性があるものの、動くエギにスレたイカや底べったりなコウイカなどに効果的です。

釣り方に変化が欲しい場合は、釣り場の根がかり具合と相談しながら試してみてください。

ズル引きはボトムステイをそのまま引きずる釣り方で、やり方はゆっくりリールを巻いたり、ロッドをゆっくり起こして引っ張るだけでOKです。

この釣り方も根掛かりの原因になるものの、底べったりなイカの攻略に適しています。磯系ではなく砂が目立つエリアで実践しましょう。

エギはイカの墨で汚れていたり、かじられて布が破れてたりしていると、アオリイカに違和感を抱かせてしまうことがあります。

イカの墨でエギが汚れたら、釣り場で歯ブラシを使ってぬめりまできれいに取り除きましょう。

また、根掛かりなどでカンナが開いてしまうと、せっかくイカにエギを抱かせても、フッキングがうまく決まらないケースがあります。

カンナの開きやエギの布破れは釣行中に気が付かないことがあるので、ときどきチェックしたり、定期的に新しいエギに交換するのがおすすめです。

スレているイカばかりでエギを無視されたり、すぐにエギを離してしまう状況の打破には、生のエサを付けるエサ巻きエギが有効です。

エサの準備があってルアーゲームらしい手軽さはちょっと薄れてしまいますが、エサは鶏のササミやキビナゴなどの小魚が使えます。

やり方は通常のエギングよりも少しゆっくりで、スローなシャクリやボトムステイを使って、エサの力でアオリイカにエギを抱かせます。抱いた後も通常のエギよりも違和感を与えにくく、アワセの猶予も長いです。

ヤリイカやコウイカに対して効果が高い釣り方として有名ですが、アオリイカに対しても効果があります。

まずは1匹という方は、エサ巻きエギの導入も検討してみましょう。アタリの感覚をつかむ練習にもなります。

初心者の方が陥りやすい釣れない理由と、解決方法をご紹介しました。

ご紹介してきたテクニックは全て一度に実践するのではなく、いろいろなやり方を試しながら、自分のペースでステップアップを目指すのが楽しく釣りを続けるためのポイントです。

釣り場特有のコツやテクニックもあるので、お出かけになる場所がお決まりの方は、ぜひ店頭でスタッフに釣果やコツをご相談ください。

%C_LINK%1947912

%C_LINK%1945302

%C_LINK%1944788

%C_LINK%1945517

%C_LINK%1945031

エギングビギナー向け!今回はエギングの基本的なタックルと仕掛け、あると便利な道具類をまとめてご紹介します。初めてのタックルにピッタリのロッド、必要な仕掛けパーツをまとめて揃えたい方は要チェック!入門にピッタリの構成でお届けします!

エギングビギナー必見!エギング入門に必要なタックル、仕掛けと道具類をまとめてご紹介します。スタート時に何が必要なのか、どの号数を選べばいいのか、ぜひ入門道具選びの参考にしてみてください!

まずはロッドとリールに道糸、揃えるエギングのタックルからご紹介します。ロッドはエギング専用のものが必要ですが、リールはサイズが合っていれば汎用向けとして展開されている入門のものでOKです。

ラインは糸同士の結びを覚える必要があるPEライン。結び方のコツをつかむまでちょっと練習が必要ですが、エギングはこのタイプのラインを使用するメリットがかなり大きいので、初心者の方も思い切ってPEラインからスタートしてみましょう。

エギングタックルは小さなメタルジグを使う釣り、ちょい投げ、船からのキス釣りなど、いろいろな釣りが遊べる万能なタックルでもあります。イカ釣りをメインに、初めての釣り道具をお探しの方にはピッタリの構成です。どの釣りから始めるかお悩みの方はぜひ検討してみてください!

エギングは専用として展開されているロッドが快適!他の釣りよりもルアーをキビキビと動かす、エギング独特の動作に合わせた軽さと曲がり方が専用ロッドの大きな魅力です。長い時間ロッドを振り続けても疲れない、釣りの時間をより楽しくしてくれる要素になるので、初心者の方もぜひ専用のロッドからスタートしてみてください。

アオリイカの寿命は約一年で、エギングの中でも秋の小型釣りと春の大型狙いに分類されます。各ロッドにも秋向けと春向けのモデルが用意されていて、専門性の高いものを選んで始める方法と、中間的なもので両方のシーズンを楽しむ方法、この2つから自分に合う方法を選べます。釣り初心者の方には予算のバランスが取りやすい、中間的な構成を選択する方法がおすすめです!

エギングロッドは長さや硬さに複数の種類があります。初心者の入門にふさわしい1本はどんなスペックなのか、基本中の基本である王道のスペックをチェックしてみましょう。先ほどご紹介した中間的なもの、堤防で春と秋の釣りに対応できるスペックをご紹介します。

長さは初心者の方でも振りやすい8.6フィートモデルが堤防エギングの基本となる長さです。硬さは各メーカーともM、ML、MHのような記載で、MLは秋の小型釣りが快適、MHは春の大型狙いで活躍するパワーが持ち味といったセッティングになります。春秋両方を1本で遊ぶなら、中間的なMがおすすめです。まずはバランスに優れる8.6フィートのミディアムパワーから始めましょう!

| 長さ | 硬さ | 用途 |

| 7フィートクラス | ML(ミディアムライト) | 秋のエギングで使いやすい! |

| 8フィートクラス | M(ミディアム) | 季節を問わずおすすめ! |

| 9フィートクラス | MH(ミディアムヘビー) | 遠投大型狙いに! |

%P_LINK%4969363354051

%PLINK%4550133440830

%P_LINK%4996774275354

リールは初心者の方でも扱いやすいスピニングリール、サイズは2500、C3000という大きさがエギングタックルの基本セッティングです。エギング専用として展開されているリールはロッド同様に軽く、シャクリの動作が快適ですが、初心者の方には予算のバランスを考えてスタンダードなアイテムの入門向けグレード、C3000番をおすすめします。

2500番やC3000番は他の釣りでも使いやすい万能サイズ、エギングタックルをそのまま流用するだけでなく、他の専用ロッドと組み合わせて遊ぶ使い方も楽しめるので、予算配分はリールを重視するのがおすすめです。いろいろな釣りに使うなら、使用感や耐久性にも満足できる1万円前後のグレードを検討してみましょう!

| サイズ | 用途 |

| 1000/C2000 | アジング・メバリングに! |

| 2500/C3000 | エギングにピッタリ! |

| 4000 | サーフ・ライトショアジギングに |

サイズを選んだら、次はギア比を選択しましょう!メーカーによって内容や表記に若干違いがありますが、H、XHとついているものは一回転あたりの巻取り量が多く、表記の無いノーマルギアは標準的な巻取り量とイメージしておけばOKです!

春の賢い大型アオリイカ狙いを重視するなら、1シャクリひと巻きでエギを動かしすぎないノーマルギア、秋のアオリイカを効率よく釣るなら、スピードを出しやすいハイギアを選ぶのが選び方のコツです。

迷う方には2シャクリひと巻きとすれば春でも遊びやすい、ハイギアのモデルをおすすめします!

| 記号 | ギア比 | 用途 |

| 表記無し | ノーマルギア(約5:1) | スローな春の釣りにおすすめ! |

| H/HG | ハイギア(約6:1) | スタンダード! |

| XH | エクストラハイギア(約6.3:1) | スピーディーな秋の釣りにおすすめ! |

ギア比と同じく、ハンドルのタイプもエギングのリール選びで好みが分かれるポイントです。ハンドルのタイプはハンドルノブが1つのシングルハンドル、ノブが2つのダブルハンドルから選択できます。

エギングリールの主流はノブが2つのダブルハンドルで、巻き取ってハンドルノブから手を離した時に、勝手に回ってラインを回収しすぎないというのが選択のポイント。シングルはハンドルノブが一番下にくるまで回ろうとしますが、ダブルはノブが2つあることで、半回転程度で回転が落ち着きます。初心者の方、選択を迷う方はダブルハンドルから始めてみましょう!

シングルハンドルはノブが1つで総重量が軽いというのが選択のポイントです。ロッド同様、エギング専用リールは軽さを追求したものが多く、ダブルハンドルモデルと比べて10gほど軽くなるシングルハンドルは、総重量の面で非常に魅力があります。少しでも軽さを追求したい方は、シングルハンドルモデルも考慮に入れて検討してみましょう!

| ハンドルタイプ | メリット | デメリット |

| ダブルハンドル | ハンドルの回転がピタッと止まる | ハンドル1つ分重い |

| シングルハンドル | ハンドル1つ分軽い | ハンドルが勝手に回る場合がある |

%P_LINK%4969363045584

%P_LINK%4550133431500

%P_LINK%4969363046499

%P_LINK%4550133399213

エギングタックルのラインはPEラインを使うのがスタンダードです。伸び率が低く細くても強い、エギをキビキビ動かしたいエギングにはピッタリの特性を持ったラインで、アオリイカの繊細なアタリを判断しやすくなります。リーダーと呼ばれる先糸を結ぶ必要がありますが、他のラインと比べると釣果の差は歴然です!

PEラインの太さは0.6号を基準に選ぶのが春秋バランスよく遊べる基本セッティングで、巻き量は150m以上巻いておくと、トラブルで切ることになっても釣りを続けられます。リールの項目でご紹介した2500番、C3000は0.6号200mというスペックのものが多いので、ピッタリ巻けるこのセッティングを目安にするのがおすすめです!

%P_LINK%4990463307623

%P_LINK%4549203013159

%P_LINK%4996774276917

バランス重視の基本セッティング以外、細めのPE0.4号と太い0.8号を選ぶときのポイントもチェックしておきましょう!基本的には細いほどよく飛んで操作性もアップしますが、太い0.8号にも飛距離が出ないなりの魅力があります。

0.4号は小型の秋イカ狙いにピッタリのセッティングで、小さくて軽いエギを気持ちよく扱える操作性が魅力です。やり取りに慣れている方や、高性能なドラグを持つハイグレードリールを使う場合は、春のエギングでも使えるセッティングです。バランスを考慮してリーダーも細めのものを選びましょう。

0.8号は流れの中から大型のアオリイカを寄せるパワフルな釣りや、根掛かりからの回収率を少しでも上げたい時におすすめです。初めての釣りにエギングを選ぶ方は、根掛かり回収率を考えてこの太さも検討してみてください。こちらもライン全体のバランスを考えて、リーダーはやや太めとすると道糸の強さを活かせます!

ロッド、リール、ラインとタックルの準備ができたら、次はエギングの仕掛け部分の準備を進めましょう!仕掛けのセッティングはPEラインに結ぶリーダーライン、糸とエギを繋げるスナップ、アオリイカを誘うエギの3つです。仕掛けが非常にシンプルなので、釣り初心者の方でも簡単に準備ができます。

リーダー、スナップはサイズや強度があっていれば他の釣りからも流用できるので、すでに道具をお持ちの場合はエギングの条件に合うかを確認してみましょう。イチから道具を揃える場合は、エギング専用の製品から選ぶと製品選びが簡単です!

まずはアオリイカを釣るためのルアー、エギについてです。魚なのかエビなのか、不思議な形をした独特な疑似餌で、アオリイカだけでなく、タコや根魚が反応してくることもあります。ハリは魚ではなくイカの触腕に合わせた形状、手を伸ばしてきたところを掛けられる、専用形状のカンナです。

色、大きさに重さ、そして沈み方と選択肢が非常に多いルアーなので、初めての方はどれを選んでいいのか悩みがちなのがエギ選びです。基本となるモデルさえチェックしておけば選び方は簡単なので、しっかり予習しておきましょう!

もっともベーシックなエギのサイズは3.5号で、春の大型アオリにはちょうどいいサイズ、秋の小型狙いではサイズを選んで釣るようなサイズ感です。重さはメーカーによって多少違いがありますが、標準となるノーマルモデルが20g前後、ゆっくり沈む軽め、早く沈む重めも選べます。

春から始める時はバランスよく遊べる3.5号のノーマルモデルがあればOK、秋の小型狙いで数を釣りたい時は少しサイズを落として、2.5号程度のノーマルモデルを準備しておけばバッチリです。

船から浅い場所、岸に向けて投げるようなスタイルの釣りにも、岸釣り向けの3.5号エギを使えばOK!船で深い場所を釣る専用のエギ、頭にオモリのついたティップラン専用エギは同じ3.5号でも重すぎるので、購入時は間違えないように注意しましょう。

| 号数 | 重さとサイズ | 用途 |

| 2号以下 | 6cm6g程度 | ヒイカ狙いに |

| 2.5号 | 8cm10g程度 | 秋イカにおすすめ! |

| 3号/3.5号 | 10cm前後15gから20g程度 | スタンダード! |

| 4号以上 | 12cm25g程度 | 遠投大物狙いに |

%P_LINK%4510001612011

%P_LINK%4940764554295

%P_LINK%4510001625813

%P_LINK%4940764556206

アオリイカは色の違いで釣果が変わるターゲットで、同じサイズのエギを色違いで使い分けるのが釣果アップのコツです。初心者の方も根掛かりで無くしたときのことを考えて、3つ、4つとエギを準備しておきましょう。

特に実績の高い色はオレンジ、ピンクの2色で、この2つはスタート時に必ず用意しておきたい人気のカラーです。まずはこの2色がベースのものから、模様や下地のタイプが気に入るものを選んでみてください。ローテーション用に他の色を用意するなら、グリーンとパープルをおすすめします。色が同系統ばかりにならないように、バランスよく揃えていきましょう!

複数の糸が織り込まれているPEラインはダメージに弱く、傷がつくとその部分に負荷が集中して強度が大幅に低下するという弱点を持っています。この弱点を補うために、多少の傷なら粘って耐える素材のリーダーラインを結ぶのがエギングの基本的なラインセッティングです。

リーダーラインの種類はフロロカーボン、太さは2号から3号(8lbから12lb)を使用します。メインラインとのバランスを考慮して、同程度の強度のものを選ぶのがおすすめです。結び方は電車結びなど、簡単な結びから始めてみましょう。劣化してきたら結び直しが必要になるので、釣り場に持ち込めるコンパクトスプール製品がおすすめです!

| 号数 | 強度 | 道糸とのバランス |

| 2号 | 8lb | PE0.4号におすすめ! |

| 2.5号 | 10lb | PE0.6号におすすめ! |

| 3号 | 12lb | PE0.8号におすすめ! |

%P_LINK%4562398220089

%P_LINK%4549203027934

%P_LINK%4996774371865

エギの色替え、ローテーションで活躍するのがルアーゲームで定番の接続パーツ、スナップです。開閉式のクリップのような構造で、リーダーに結んでおけば、ラインを切らず簡単にエギを交換できるようになります。

エギング向けに設計された専用スナップなら、エギのバランスを崩すことなく使えて開閉自体も簡単!開けやすいMサイズがおすすめです!

エギの持ち運びは、一つずつカバーを付けるカンナカバーと、まとめて複数を収納できるエギケースを使う方法、この2つから選べます。数が少なければカンナケースを使ってキーホルダーのように持ち運び、数が増えてきたらエギケースに移行するというのが定番です。

カンナが刺さるような状態で持ち運ぶのは危険なので、エギと合わせて必ずどちらかを用意しておきましょう。

%P_LINK%4967102061680

%P_LINK%4969363536563

%P_LINK%4996774111843

ルアー用の万能ケースを使う方法もありますが、エギング向けのケースはカンナをスポンジに刺して固定できる専用設計です。中でエギがバラつかず、カンナ同士が絡むトラブルも起きません。最初に4つ以上エギを準備するなら、収納取り出しともに簡単なエギケースをおすすめします!

春の大型アオリイカは大きいもので重さ2kg以上、腕一本で掛かってくるケースもあり、抜き上げやラインをつかんでの取り込みはバラシのリスクが高いです。キャッチをより確実なものにするために、エギング用のギャフを用意しておきましょう。

イカ向けのギャフはエギのカンナのような形状で、イカの胴体を捉えやすい設計です。ネットよりも先が軽く、取り込み時にバランスを崩しにくいのがギャフのいいところ、収納時はコンパクトにまとまって快適に持ち運べます。足場の高い堤防で釣りをするときは、確実に海面に届く長いものを準備しましょう!

%P_LINK%4996774504225

魚釣りの取り込みツールと言えばネットが定番ですが、イカを相手にするとヌメリや墨で汚れる、カンナがネットの網目に掛かってトラブルになるなど、使いにくさを感じる部分が目立ちます。

ギャフは取り込み時のトラブルが少なく、汚れても手入れが簡単なのが大きなメリットです。エギングではギャフが主流、不意の大物に備えて、初心者の方もぜひ検討してみてください!

エギング向けの服装についてもチェックしておきましょう!春、秋がメインとなる釣りなので強烈な防寒は必要ありませんが、アウトドアを楽しむためには季節に合わせた防寒、日焼け対策が必須です。アオリイカの墨がついてしまうかもしれないことを考慮して、外遊び用のウェアを準備しておきましょう!

エギが飛んできた時にケガを防いでくれる帽子、しっかり歩けるシューズ、ライフジャケットとエギケースが入る収納があれば完璧!堤防から遊ぶときは、ポーチ型のライフジャケットが手軽です!

安全面、そして釣果の面からもぜひ検討していただきたいのがアイウェア。釣り向けとして人気の偏光グラスは、帽子と同じくルアーやエギが飛んできた時の対策として機能するだけでなく、余計な光をカットして水中を見やすくしてくれる効果があります。

エギング、特に秋の釣りは目で見てイカを探したり、追いかけてきたイカの反応を見ながらエギを動かす釣り方の効果が非常に高いので、こちらもぜひ検討してみてください。エギングだけでなく、さまざまなルアーフィッシングで活躍するアイテムです!

%P_LINK%4996774115643

ここからはエギングの時にあると便利な道具類の紹介です。まずはアオリイカを美味しく持ち替えるための道具、イカ絞めピックをチェックしてみましょう。

この道具は彫刻刀のような形で、文字通りイカを絞めるためのアイテムです。使い方はアオリイカの目と目の間に刺すだけ、イカは絞めると色が白くなるので、初めてでも簡単に使えます!

%P_LINK%4996774332132

エギについた墨を落とす時にあると便利なアイテムです。イカが墨を吐くのは身の危険を感じた時、墨がついたままのエギはイカに警戒されてしまうので、歯ブラシで擦ってきれいにしてから使うのが釣果アップのコツです!

生命感あふれる輝きが魅力的な、エギのカスタムアイテムです。ワンポイントのアピールとしてエギに貼るだけでなく、エギの簡単補修ツールとしても機能します。

アオリイカのアタリに気づかずアワセが遅れると、エギがかじられて布が破けてしまうケースがあります。こんな時はアワビシートを使って補修!あくまでワンポイント的に、ひし形に切って貼るのが使い方のコツです!

%P_LINK%4560321831135

エギングの入門道具一式はコレで準備完了!道具類の整理が終われば、あとは釣り場でアオリイカを釣るだけです!堤防を歩き回って、価値ある1匹をゲットしましょう。

予算に合わせた新商品探しや今釣れているエギなど、気になる情報はぜひ店頭でスタッフにお尋ねください!

%C_LINK%1944788

%C_LINK%1945302

%C_LINK%1945517

%C_LINK%1947721

%C_LINK%1947912

皆さんこんにちは!してっちです!!

今はアジも釣れない状況下ですので……

昨日またまた虹ノ松原へキス釣りに行って参りました!

投げたら絶対にアタリがある。そのような状況下でした!

今回は50㎝越えのマゴチも釣れましたが

あいにく逃がしてしまいました😅

ただ、釣果としては20㎝越えのキスが3匹も!!

自己最多となる23㎝のキスも釣れました!!

数は前回と同じ20匹でしたが、

全体的にサイズアップして大満足となる釣行でした。

やはりキスは何にしても美味しいです!

その日釣ったキスの天ぷらは格別に美味しいです。

キス釣りはシーズン終盤になりつつあります。

シーズン終盤にキス釣りに行かれてみてはいかがでしょうか?

皆さんこんにちは!スタッフしてっちです。

先日は矢野さんと2度目のキス釣りに行って来ました!

小潮でしたが、風も無く絶好の釣り日和でした!!

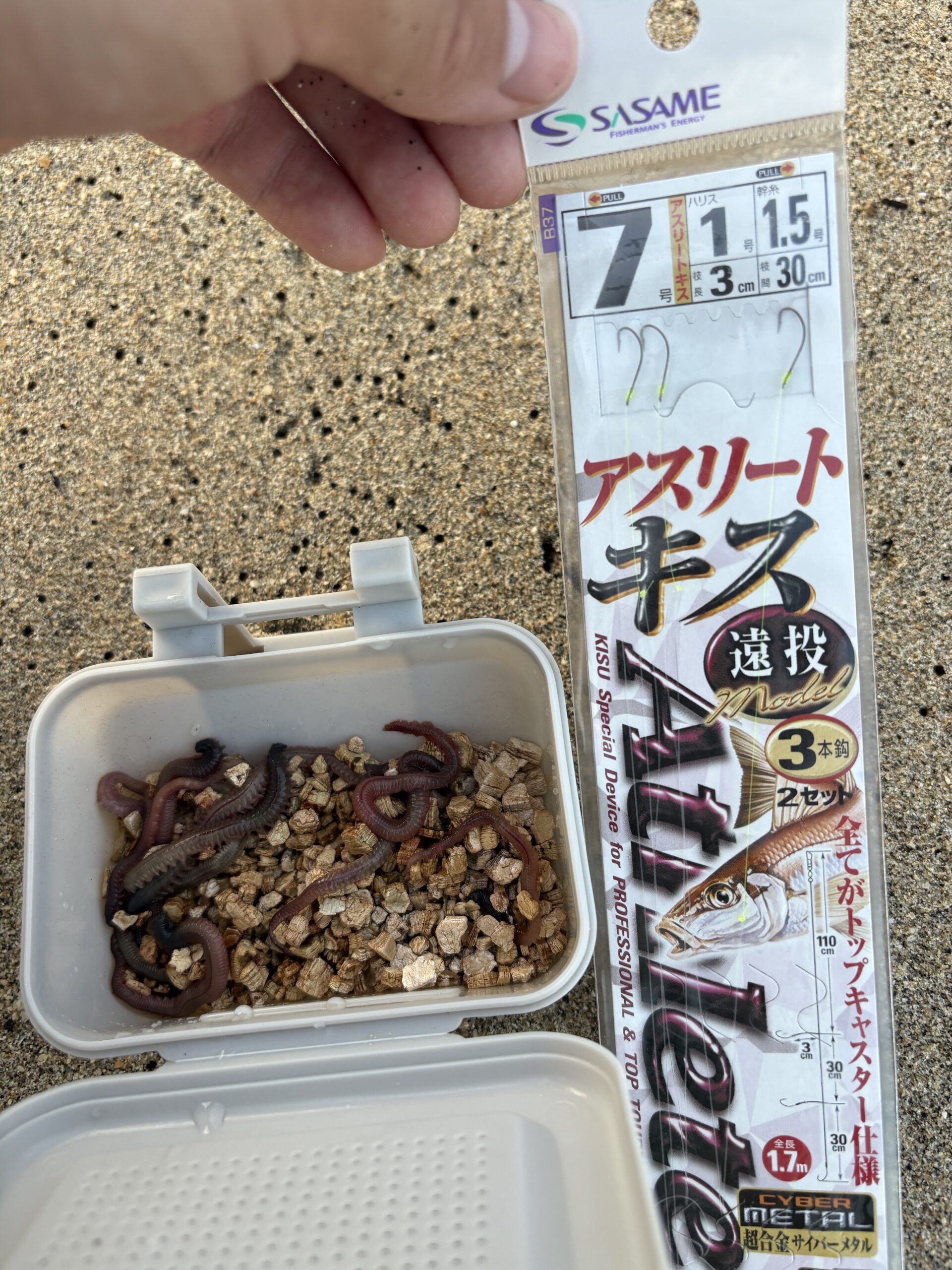

仕掛けはアスリートキスの7号と岩デコ30gで挑戦しました。

投げる度にプルプルとしたアタリが………!!

入れ食い状態でした!!

中には20cm超えるキスも釣れました😀

小さなメゴチやキビレなども掛かりました!!

矢野さんは5連キスや6連キスが何回も…

腕の違いを見せつけられました😓

ただ前回の釣行よりも確実に飛距離も伸びて

数も増えて腕が上がっている様な気がします!😀

とても楽しい釣行となりました😆😉

キスは炙り、刺身、天ぷら何に調理しても美味しい魚です。

ぜひ皆さんもキス釣りに行かれてみてはいかがでしょうか?

詳しい場所や情報はスタッフ志手まで!!