狙え!ランカーシーバス!

釣りのポイント公式アプリ

オンラインダービー

シマノ サイレントアサシン フラッシュブーストカップ

開催期間

2025年11月4日(火) 0:00 ~2026年1月13日(火) 23:59まで

エントリー方法

11月4日(火)スタート!

釣具のポイント店舗・釣具のポイント【公式】オンラインストア (釣具のポイントのその他通販サイトを除く)で当社指定のシマノ エクスセンス サイレントアサシン フラッシュブーストお買い上げで オンラインダービーエントリーカード をゲット!

※お会計の際にレジにてお申し付けください。

【公式】オンラインストアご利用のお客様は、注文画面のイベント参加希望欄に「シーバスカップ参加希望」と入力をいただくだけです。

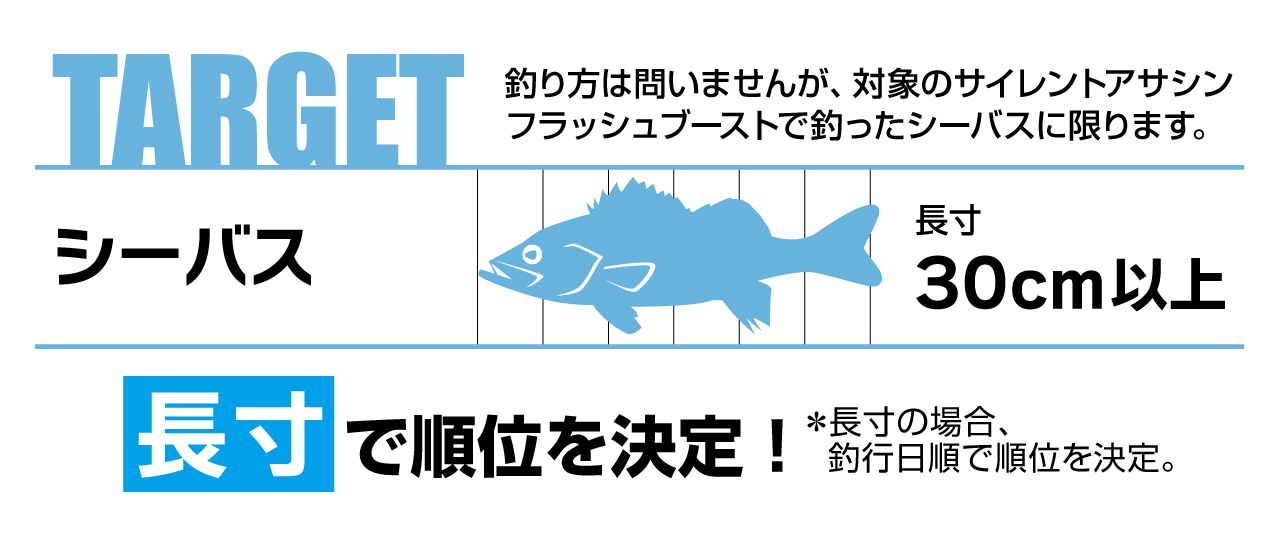

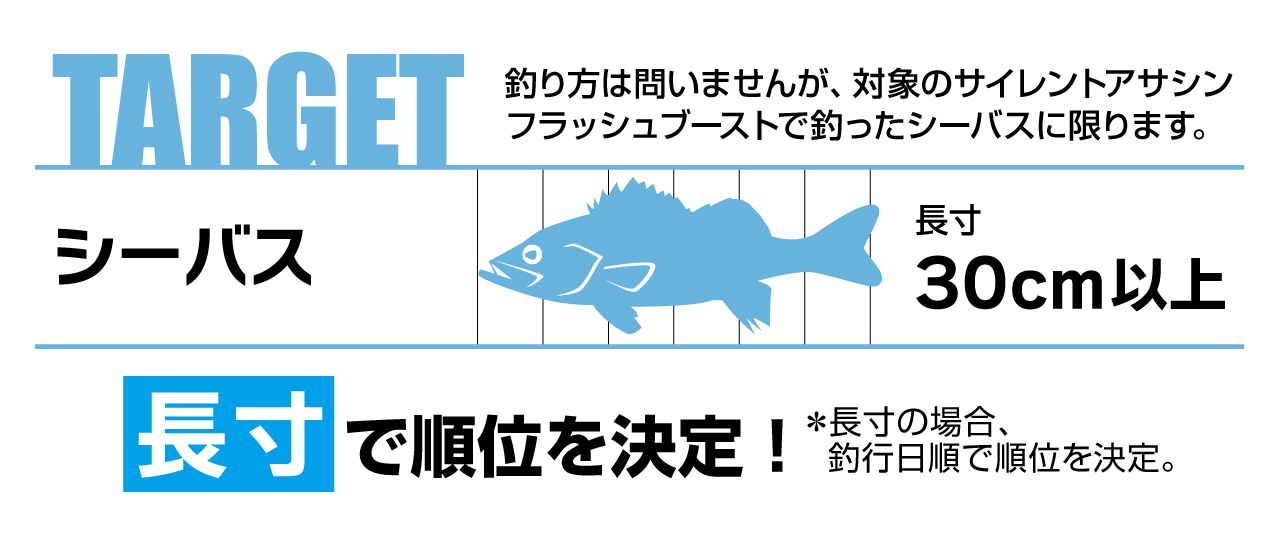

対象魚

シーバス(スズキ)(長寸30cm以上)

ルール

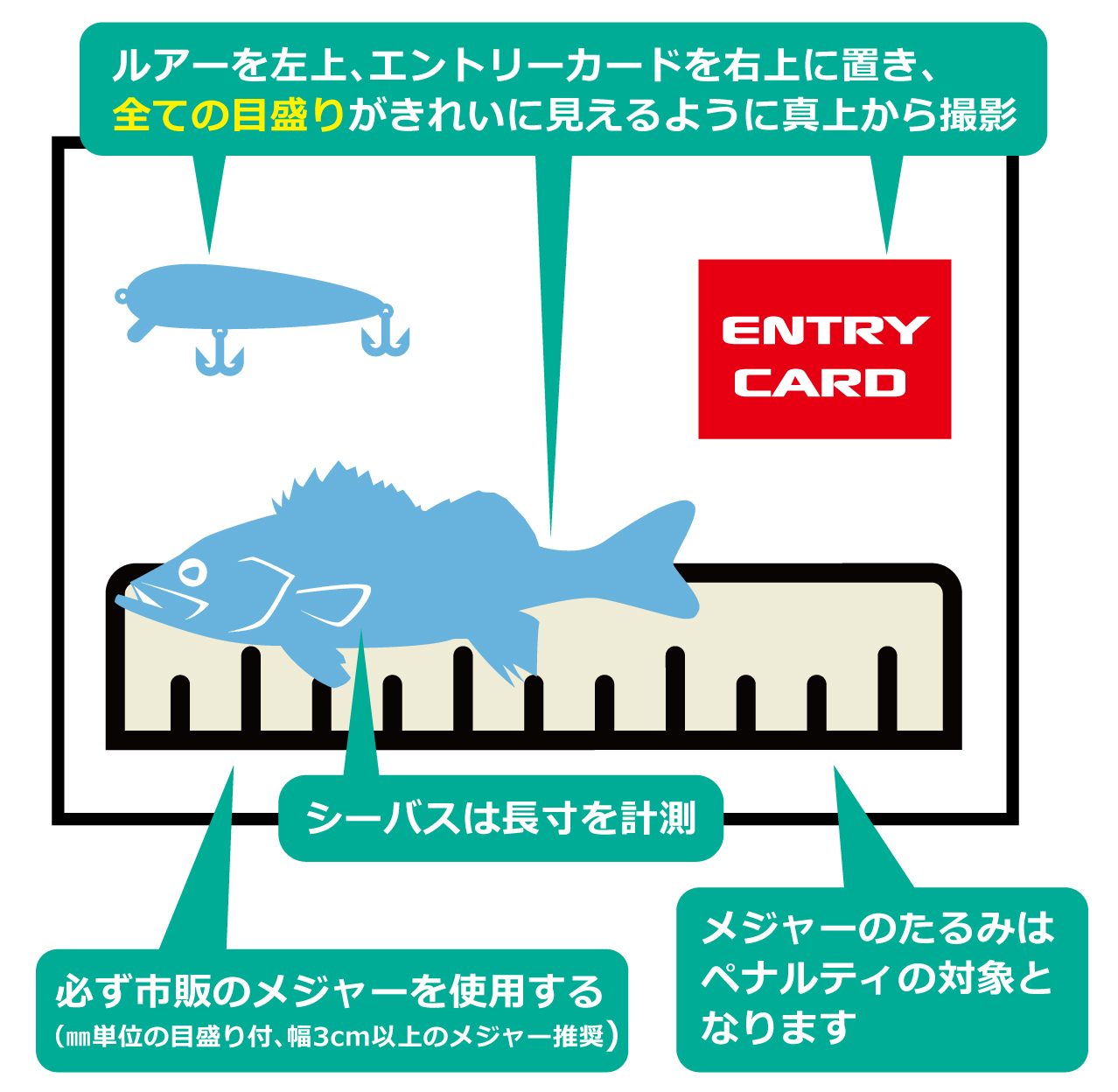

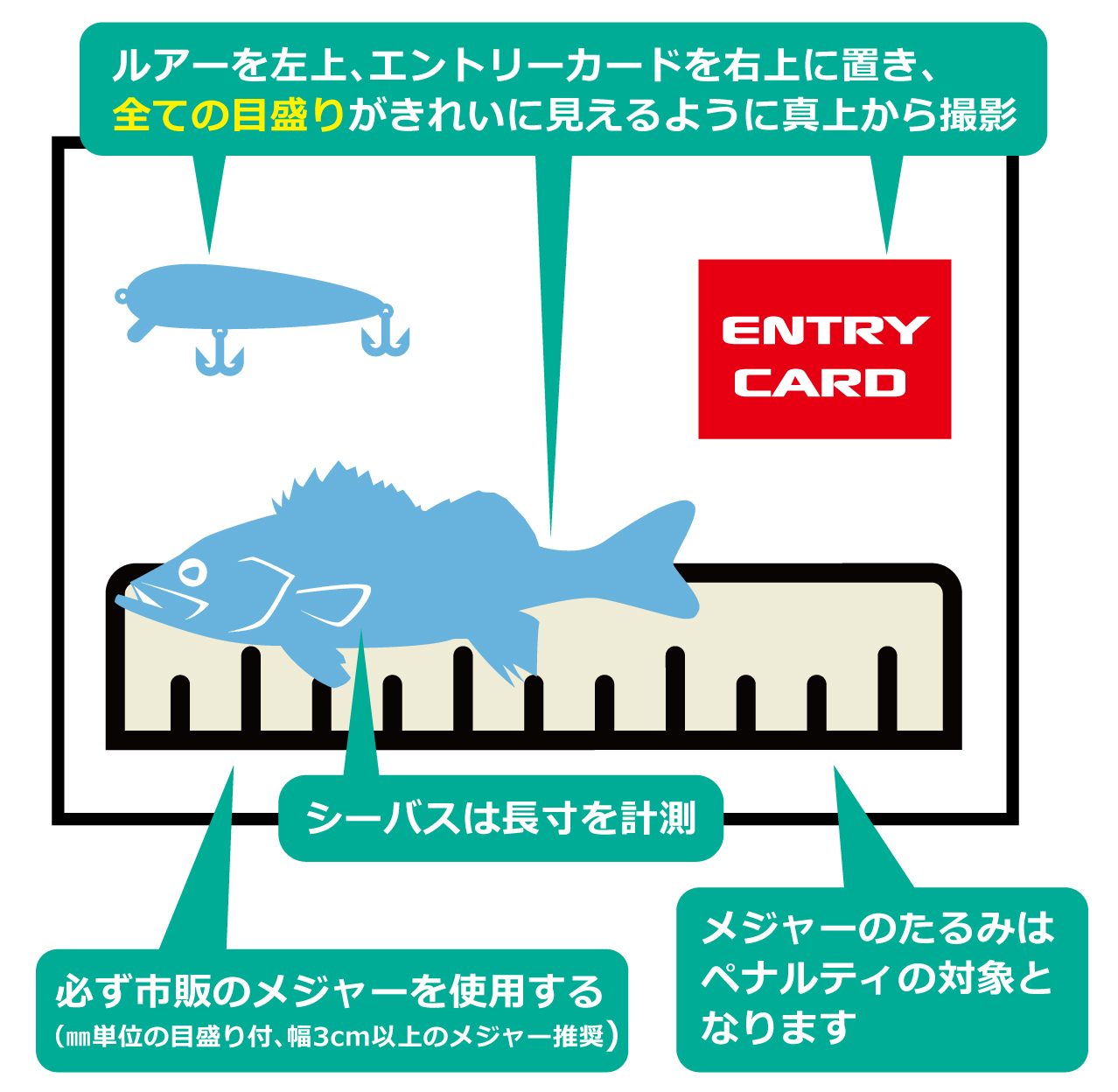

・写真を撮る際は釣った対象魚と

①エントリーカード、②使用したルアー(エクスセンスサイレントアサシンフラッシュブースト)、③メジャー も一緒に撮影すること

・ 目盛りの分かりやすいメジャーで計測し、一緒に撮影すること

・長寸で順位を競います。

※同サイズの場合、投稿日時が若い方が上位となります。

※重量は順位に影響する事はございません。

エントリー方法

01.「釣りのポイント公式アプリ」 をダウンロード

02. アプリ内「釣りコミュニティ」に登録

03. ダービー欄から「オンラインダービー【シマノ サイレントアサシンフラッシュブーストカップ】」に事前エントリー

≪事前エントリー方法≫

①アプリ内「釣りコミュニティ」を開く

②画面上 真ん中の表彰台のマーク(オンラインダービー)を選択

③“エントリーはコチラ”という緑色のボタンを選択

④ダービー一覧の中から、”オンラインダービー【シマノサイレントアサシフラッシュブーストカップ”

→】”このダービーに参加する”を選択

⑤事前エントリー完了です

04. 釣ったシーバス・使用したルアー・メジャー・エントリーカードを一緒に撮影。

使用するルアーはエクスセンス サイレントアサシンフラッシュブーストに限ります。

05.「シマノ サイレントアサシフラッシュブーストカップ」を選択して釣りコミュニティに釣果エントリー

表彰

最終結果発表は店頭・オンラインにて2月上旬ごろを予定

【順位賞】

1位~3位、飛び賞など

豪華景品をプレゼント!!

【特賞】

釣果エントリー頂いた方を対象に抽選で高級シーバスロッドをプレゼント!

対象のエクスセンス サイレントアサシンフラッシュブーストを買えば買うほど当選確率がアップ⁉

特賞の対象となるには下記フォームより

『釣りコミュニティのユーザー名』と『P’sクラブカード番号』のご登録が必須となります。

※特賞の対象を希望されない場合は登録不要です。

※本ダービー期間中にユーザー名を変更した場合、エントリー無効となりますのでご注意ください。

釣果エントリーは期間内であれば何度でも更新が可能!

注意点

・釣行の際は、釣り禁止場所や危険な場所を避け、マナーを守って安全に。

・ エントリーには配布の「エントリーカード」と「エクスセンス サイレントアサシンフラッシュブースト」が必要です。ない場合はエントリーが無効となります。

・ エントリーは1匹のみ撮影してください。

・ メジャーのたるみや不正と思われるものはペナルティとして入力頂いた長寸から-2cmさせて頂きます。

・ ①魚種の選択、②シーバスの長寸 ③参加ダービーの選択は必ず記入してください。

→ない場合はエントリーが無効となります。

・ シーバスの長寸は正しく入力してください。入力された長さが実際と異なると運営側で判断した場合、修正させて頂きます。

・ 開催期間中の釣果がエントリーの対象になります。2025年11月4日(火)より前、2026年1月3日(火)より後にエントリー頂いたものは無効となります。

・ 合成やその他不正とみなされる行為について運営が不正と判断した場合、-4cm~のペナルティまたはエントリーが無効となります。

・ダービーに釣果エントリーされた際は、ランキングにご自身のエントリーが表示されているかお確かめください。もし表示されていない場合、釣果エントリーに不備がある可能性がありますので、再投稿をお願いします。

※表示されるまで十数分ほどタイムラグがある場合がございます。

≪ダービー釣果エントリーの際のよくあるミス≫

①記事の投稿ジャンルに『釣果』を選択していない。

②シーバスの長寸が入力されていない。

③参加ダービーが未選択(事前エントリーが必要になります)

・ 上記以外の点につきましても、運営の判断によりエントリー無効、ペナルティとさせて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

・ 応募写真の著作権は撮影者にありますが、使用権は主催者が有し、主催者は広報宣伝・プロモーション等の目的で、雑誌・インターネットなど各種広報物で無償使用させて頂く場合がございます。

皆さまのエントリー、お待ちしています!

※本アプリにおけるダービーは弊社が独自に行うもので、Apple社とは一切関係ございません。